敬語の基本「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」

今回は敬語の基本である尊敬語、謙譲語、丁寧語について解説します。

尊敬語は「主語を高める敬語」

尊敬語は「主語を高める表現」です1。

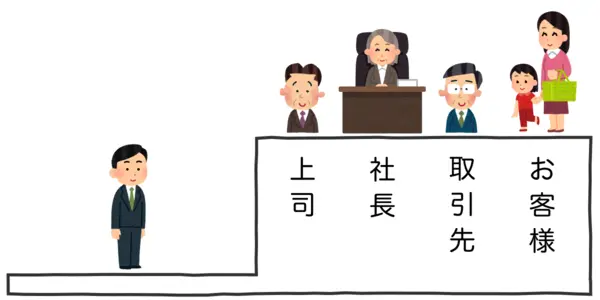

ここでの主語は、

- 「上司」や「社長」、「年長者」などの目上の人

- 「取引先の人」や「お客様」などの、自分や会社にとって利益をもたらしてくれる外部の人

- 「先生」などの尊称で呼んでいる人

のことが多いです。

その人がする行為に対しても用います。

ちなみに尊敬語という名前から、尊敬している相手を高める敬語だと思われがちですが、必ずしもそうである必要はありません。

例えば道を尋ねてきた知らない人でも、尊敬語の方が無難だと考えれば用いることがあります。

なので、尊敬語の方が円滑に会話が進みそうな相手に用いる、と割り切った方がしっくりきます。

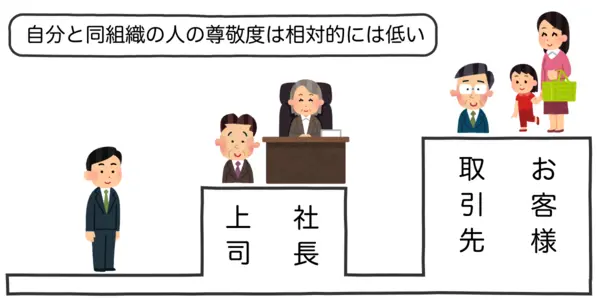

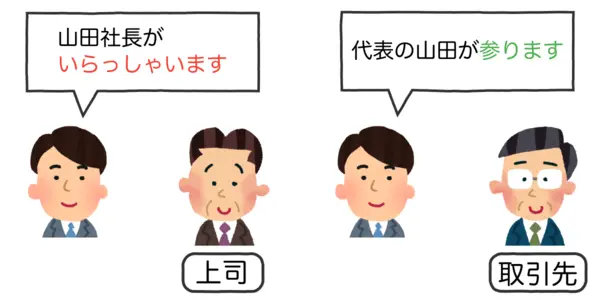

注意すべき点ですが、同じ主語であっても、相手によって尊敬語を使う場合と使わない場合があります。

例えば、「取引先の人」や「お客様」は自分とは所属が違いますし、自社の「上司」や「社長」よりも敬語の上で尊重すべき相手です。

ですから、「取引先の人」や「お客様」に対して、自社の「上司」や「社長」のことを話す時は尊敬語を使わず、謙譲語を使います。

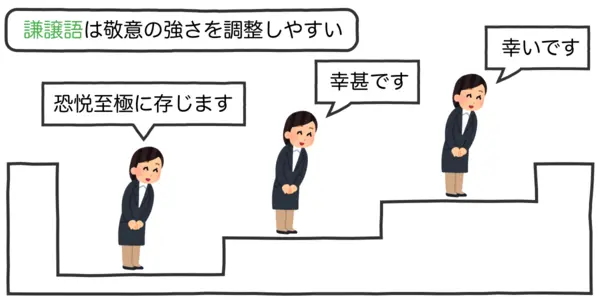

また、尊敬語は敬意の調整が苦手です。

その代わりに、同じ敬意の言い方が何種類もあるので、語彙を増やしやすいという利点があります。

尊敬語について更に知りたい方は、以下の記事をお読みください。

「尊敬語」は意外と難しくない。使い方を徹底解説!

https://敬語.jp/尊敬語/

謙譲語は「主語を低める敬語」

謙譲語は「主語を低める表現」です2。

ここでの主語は、

- 自分自身

- (相手が外部の人である場合)自分が所属している会社や団体の人

- 家族などの身内

のことが多いです。

尊敬語と同様に、その人がする行為に対しても用います。

「主語を低める」ことで、相対的に相手を高める謙譲語もあれば、相手を高めず、単に謙遜するために言う謙譲語もあります。

謙遜の場合は、相手がいない行為であっても謙譲語が使えます。この点が尊敬語との違いです。

謙譲語は以下のように分けることが出来ます3。

| 種類 | 例 |

|---|---|

| お〜します | お招きします、お話しします |

| ご〜します | ご招待します、ご案内します |

| 〜いたします、〜致します | お願いいたします、出張いたします、案内を致します |

| 〜いただきます、〜頂きます | させていただきます、お休みを頂きます |

| 拝○します | 拝見します、拝読します |

| 変則形 | 参る(行く、来る)、伺う(訪ねる、尋ねる)、存じる(思う、知る) |

| 名詞 | 弊社、粗品、拙著 |

謙譲語は一見難しそうに見えますが、大抵の場合、言葉が出てこなかった時は「します」を「いたします」に、「もらいます」を「いただきます」にするだけでも十分です。

また、「お招きいたします」や「ご招待いたします」のように、「お〜します」「ご〜します」と「〜いたします」を組み合わせる言い方も問題ありません。

この場合、「お〜します」や「ご〜します」に「〜いたします」を足した形となり、かなり敬意の高い言い方になります4。

同様に、敬意の度合いを高めたい場合は語尾を「申し上げます」にする書き方もあります。

例えば、普段は「します」と「いたします」を用い、重要なお願いや謝罪の際には「申し上げます」を用いるようにするなど、使い分けの仕方を決めておくと相手に敬意が伝わりやすくなります。

「嬉しい」という気持ちを伝えるだけでも「幸いです」「幸甚です」「恐悦至極に存じます」と種類が豊富ですから、謙譲語は使い勝手の良い敬語です。

丁寧語は「その他の敬語」

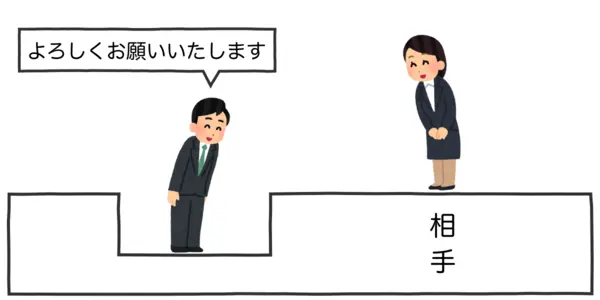

丁寧語はその他の「言葉を丁寧にする、上品に言う表現」です。

- 語尾に「です」「ます」を付ける

- 語尾以外の助動詞を「です」「ます」にする(なので→ですので、して→しまして)

- 「あります」を「ございます」に言い換える

- 名詞に「お」または「ご」を付ける(お店、ご飯)

- 名詞を別の言い方に変える(今日→本日、さっき→先ほど)

「今日→本日」などは、敬語なのか微妙なところですよね。

ですから、「尊敬語、謙譲語と合わせて用いられている言い換え表現」を、便宜上丁寧語と分類していると考えると分かりやすいです。

注意点として、「名詞に「お」または「ご」を付ける」敬語の中には尊敬語もあります。

例えば、「ご感想」は「私のご感想」と言うことはなく、相手の感想に対してのみ用いますから、尊敬語です。

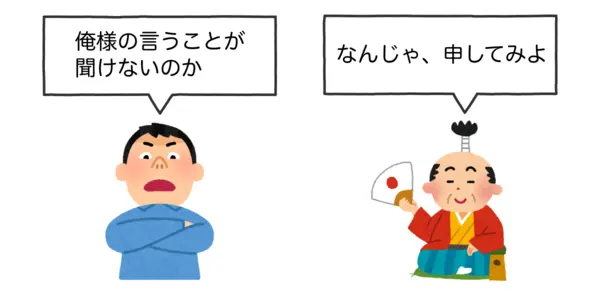

おまけ:尊敬語と謙譲語を使い間違えると?

自分に対して尊敬語を用いる、または、相手に対して謙譲語を用いると、「尊大語」という言葉の使い方になります。

「自分を高める」という、現代社会ではほとんど用いられない用法です。

例えば、時代劇で、殿様が家来に対して「申せ」や「申してみよ」と言う場面がありますよね5。

他にも、漫画などの架空の世界では「俺様」などの自分に尊敬語を用いる登場人物がいます6。

これらが尊大語の代表的な例です。

意外なところでは、「先生」や「社長」は尊称なので、「私は先生」や「私は社長」は尊大語に近い言い方です。

これだけでは想像がつきにくいと思いますが、作家などの「先生」と人から呼ばれる職業の人が、「私は先生だ」と言い出したら偉そうに感じますよね。

「肩書き」でも「尊称」でもある言葉を自分に用いてしまうと、そのような意図で言っていないとしても、どうしても尊大な含みが生まれてしまいます。

なので、誤解されないように「教員」や「代表」といった、尊称ではない肩書きを名乗っている人がいます。

さらには「作家」も尊称としての含蓄があるので、「物書き」と名乗る人がいます。

他にも「先生が申していました」などの尊大語は、たまに間違って言ってしまう人を見かけます。ご注意ください。

現在は五種類の敬語がある

文化庁が策定している「敬語の指針7」では、敬語は謙譲語と丁寧語を更に区分する形で、五種類に分類しています。

- 尊敬語

- 謙譲語I

- 謙譲語II(丁重語)

- 丁寧語

- 美化語

一見難しそうですが、分類の仕方を少し増やしただけなので、かなり簡単です。

謙譲語Iは「主語を低めることで相対的に相手を高める表現」、謙譲語II(丁重語)は単に「主語を低める表現」ですから2、「高める相手がいるかいないか」の違いだけです。

美化語も、「店」を「お店」と呼んだり、「飯」を「ご飯」と呼んだりするような、言葉を上品にはするものの、敬語と言い切るには微妙な言い方を丁寧語から切り離しただけです。

なお、この分類方法では、「今日」を「本日」、「さっき」を「先ほど」と言い換えることは敬語ではありません。

敬語が重要な職種の方、本格的に勉強をするために「敬語の指針」を読みたい方は、この分類方法で考えると理解しやすくなります。

PR:敬語翻訳で楽々敬語変換

敬語.jpの姉妹アプリ「敬語翻訳」なら、難しい尊敬語や謙譲語の文章も簡単作成。

文章を入力したあとに、好きな敬語表現を一覧から選ぶだけです。

ダウンロードはこちらから

出典と脚注

敬語 菊地康人,講談社学術文庫, p116

原文は「尊敬語は、話手が主語を高める表現である。」ですが、記事中の文脈に合わせて簡略化しています。 ↩︎敬語 菊地康人, 講談社学術文庫, p256, p272

原文は「謙譲語Aは、話手が補語を高め、主語を低める(補語よりも低く位置づける)表現である。」および「謙譲語Bは、話手が主語を低める(ニュートラルよりも《下》に待遇する)表現である。」ですが、読者の理解の段階に合わせて簡略化しています。 ↩︎ ↩︎「します」は丁寧語なので、「お〜する」などの形が純粋な謙譲語ですが、日常的には「します」と合わせて用いるので「お〜します」などのように表記しています。

また、「〜いたします」や「〜いただきます」は変則形ですが、目にする機会が多い表現なので、他の変則形とは別に挙げています。 ↩︎広辞苑 第七版 【申す】の項 ↩︎

広辞苑 第七版 【尊大語】の項 ↩︎